对标“生态环境只能变好,不能变差”的刚性底线要求,全市在去年启动开展畜禽养殖场臭气专项治理工作的基础上,近日又结合第二轮中央环保督察期间群众信访反映畜禽养殖污染防治方面存在的短板和不足,进一步推进全市畜禽养殖污染深度治理。

一是完善四个制度。

常态化巡查督改制度。按照属地管理原则,定人包村、巡查到场(户),督促养殖业主切实履行环境安全主体责任,把畜禽养殖污染问题隐患消除在萌芽状态。

规模养殖环境影响评价制度。对设计年出栏生猪500头及以上的普通规模场在投产前完成环境影响登记表备案,对设计年出栏生猪5000头及以上的大型规模场在开工前完成环境影响报告书审批,环境保护设施竣工验收期限一般不超过3个月。

畜禽养殖赋码备案制度。在农业农村部养殖场直联直报系统中据实填报更新畜禽养殖场(户)基本信息,每年年底逐一统计录入所有规模养殖场和打捆录入规模以下养殖户畜禽粪污资源化利用情况。

粪污处理设施联合验收制度。区县农业农村、生态环境部门对辖区内所有已备案规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套情况开展联合验收,出具验收合格意见,将联合验收有效证明文件上传至直联直报系统,并完成逐级审核,确保规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%。

二是推广八种技术。

结合眉山市养殖业和种植业的现状和区域规划布局,着力推广优化畜舍清粪技术、生物发酵床养殖技术、圈舍排出空气净化技术、液体粪污覆盖贮存技术、固体粪污密闭沤肥技术、固体粪污密闭堆肥技术、堆肥生物基除臭技术和液体粪肥覆盖式施用技术。

三是落实四项措施。

执行禁限养规定。

对禁养区内已关闭规模养殖场开展回头看,坚决防止反弹再养殖,同时帮助引导业主从事非养殖类转产工作。加强限养区内畜禽养殖场(户)管理,分类实施限规模、限品种,完善环保设施,规范养殖行为。

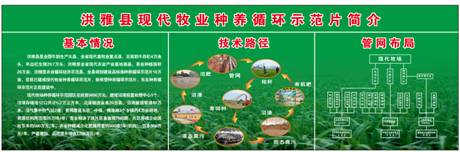

完善设施配套。推广粪污管网输送、“3211”、异位发酵等农牧结合生态治理模式,引导畜禽养殖场(户)配套完善养殖和粪污收集储存处理利用设施,以每存栏2—5头猪配套一亩种植用地实现粪污还田肥料化利用,或以每存栏3头猪建设1立方米异位发酵床实现养殖粪污零排放。

强化复养监管。调整出禁养区已关闭规模养殖场或因环保问题关停和因市场因素自行停养一段时间的畜禽养殖场(户)若要复养的,需向所在地乡镇人民政府提出申请,经区县农业农村、生态环境部门和乡镇人民政府三方验收通过后,方可进行养殖。

加强部门协作。农业农村部门指导养殖场(户)做好畜禽养殖污染防治工作,推进畜禽养殖粪污资源化综合利用;地方党委政府广泛发动干部群众参与,做好辖区内畜禽养殖污染防治属地管理工作;生态环境部门依法开展畜禽养殖污染监管执法,严厉打击各类畜禽养殖污染违法犯罪活动。

四是明确三点要求。

分步实施搬迁转产。组织开展再排查,针对环保设施不完善、治理难度大、存在污染问题隐患不适宜继续养殖的畜禽养殖场(户),本着先解决突出问题后解决一般问题的原则,引导畜禽养殖场(户)分步实施搬迁转产。

分类实施臭气治理。督促畜禽养殖场(户)要科学选址,合理布局,设置遮挡隔离防控措施,保持场内外清洁卫生,指导畜禽养殖场(户)采取科学配制畜禽日粮,在畜禽的饮用水或饲料中加入有益菌,喷洒除臭剂,推广发酵床养殖等降味除臭措施,减少臭气扰民。

扎实推进整改落地。针对中央、省级环保督察、专项督查、检查反馈、交办信访件以及12345、12369群众举报问题,及时核查、跟踪督办。一般问题立行立改,突出问题限期整改,严禁虚假整改、敷衍整改。对于因督改不到位而造成环保问题突出的,要倒查责任、问责追责。