邓光容:新时代的繁花自由

沈荣均

作为一名艺术在途的晚辈,我是不敢给家乡的邓先生作评点的,何况自己还只是个于中国绘画审美的门外学徒。因为仰慕先生三十余年,读过她许多的水墨写意,算是“邓梅花”的铁粉,我想接下来的表达,更多是一种个人化的阅读体会,愿意就此与先生及众书画同仁商榷。

我听到“邓梅花”这个名字的时候,刚刚参加工作不久。那时候我看过先生的作品并不多,但我知道她是李琼久先生的得意门生,这也决定了其艺术人生的极高起点,一开始便以大写意梅花闻名巴蜀,笔下的红梅很早就入选重要展览,有一件叫《梅花香自苦寒来》的清奇之作,还送到了日本交流。真正让我震撼的是,我还在乡下当语文兼美术老师的时候,从媒体上知道了先生在四川省美术馆办了个梅花主题个展,这应该是改革开放初期四川美术馆为数不多的四川画家个人主题展,展览的影响,直到今天还有很多同辈的书画人在讲述。如此重要的展览,可惜我没有机会前往观看。幸运的是,先生随后的一件泼彩水墨《淡影》,入选了世界女画家作品展,在大洋彼岸华盛顿公开展出。当我在报纸上看到了那件作品后,我第一次对梅花的时代感有了认知,我知道,这是与时俱进的中国梅花,它扎根于这一方丰饶瑰丽的水土,滋养东方的阳光雨露,正随行远愈劲的改革春风,唯美自信地迈步新的纪元。

先生的大写意梅花,的确给了我耳目一新的感觉。原以为梅花就是赵佶的狭窄纠结,杨无咎的旁逸斜出,王冕的欲罢不能,八大山人的高冷不群。就算革新派的扬州八怪,罗聘就是个挂着“直中取曲”噱头的白头花花,金农落得黑白平面印刷,汪士慎所谓继承宋元还是没有走出“软”字。邓先生的新,首先是对上述老派文人固化的那一套审美程式的扬弃,无论是结枝取势,摆渡疏密的分寸,还是浑然而观的大势,都与此前的传统笔墨,显著不同。先生的新,更多线性继承了吴昌硕、刘海粟、董寿平、王雪涛、关山月等近现代大师的审美意志。她的梅花,无论铁笔勾枝,泼墨渲染的夺目,还是朱砂与胭脂,曙红与姹紫等纯色点朵的先声,都予以我们与新时代同频共振的启示:吴昌硕的风骨傲气,刘海粟的换了人间,“董梅”的呐喊阵势,“关梅”的扬眉吐气,王雪涛的特立独行……它们共同组成了先生守正创新的中国式当下审美模型——一脉相承的自由着墨,面迎春色大胆放歌的新时代女性的青春格调。这就是我们常说的笔墨当随时代的典型案例。

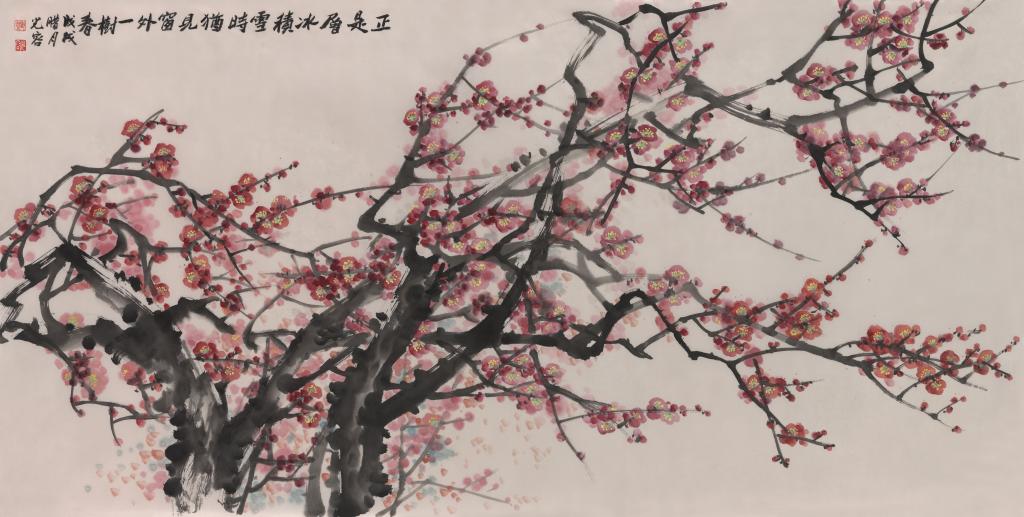

中国梅花写意的审美范式,其实很难突破。梅花的美,不断被书生们按自己的想法,抽象和符号化,万变不离其宗的虬曲,或者疏影横斜,就算造型着色些许变化,大体的还是尊崇约定俗成的仪轨。吴昌硕开始有些变化,因为时代在变,人们需要画家们除了记述个体的小情绪,还要表达群体的大立场,这便是我们常说的一朵梅花承载一个民族的精神和风貌。走进新中国的大师们,不再吝惜朱砂、胭脂和浓墨,大笔挥毫,大幅铺陈,倾述自己不掺任何虚情假意的时代理想,可能个人的一些小精致或被隐藏,并无改他们对国家对民族的集体认同。改革开放后,写意梅花蓦地少了,因为审美发生了变化,小的声音被放大,个体的情绪被张扬,它们是画家们急欲接近的多元价值。邓先生,是在集体主义时代里成长起来的青年,是改革开放培养造就的一代文艺新人,她的身上既有浓郁的理想主义,也有着朝气蓬勃的个性渴望,于是,作为中国知识分子集体意识寄托的中国梅花,在先生笔下应改革开放而生,应新时代而生,并以繁花自由的多维审美取向,表达着画家坚持追随的与传统不一样的审美渴望:结枝的不拘一格,层次的不厌其烦,敷色的大胆浓艳。这便是“邓梅花”在文人梅花和现当代中国画大师们的时代梅花之后,又独辟一条似曾相识,又鲜明独立的审美幽径。我仔细研究过先生的构图和调色,发现她的梅花,枝条同样的疏密有致,却是不见常态的可拟性,或者说,那些所谓的“鱼眼”“丹凤眼”,从来没有过相似的两只,极似宋瓷的“金丝铁线”或“百极碎”冰裂开片的鬼斧神工。这让我困惑,此前无论传统文人的小切口写意,还是现当代大师们的宏大叙事,我总被某种恍若“复制”的审美忐忑笼罩。但是,先生的梅花写意没有。再就是层次感。梅花写意是很难在层次上去有所作为的,搞不好,就芜杂,混沌,甚至不分彼此,挥霍笔墨了,所以传统的梅花往往以简为美,而现当代的梅花又夸张地追求集体的大声。两者之间,求取审美的破题点位,先生的梅花得以脱颖而出。远处的淡影有两三层,近处的主体也有两三层,这样多层张弛有度的积墨铺色下来,画面还能保持难得的清晰和干净,可见其笔墨和水色调和的深厚功力。显然,先生欲表达繁花灿烂自由的,又必须得收点势,敛点绪,克服掉那种快节奏压迫的密集恐惧症,枝丫抑扬顿挫走时代节奏感,墨分五色蕴背景深沉关怀,向前向上,向左向右,向五个方向生长的水墨和泼彩,共同营造那样一个神秘新鲜,生意盎然的五彩时空,因为有了想象纵深而毫无视野拥挤的违和感。

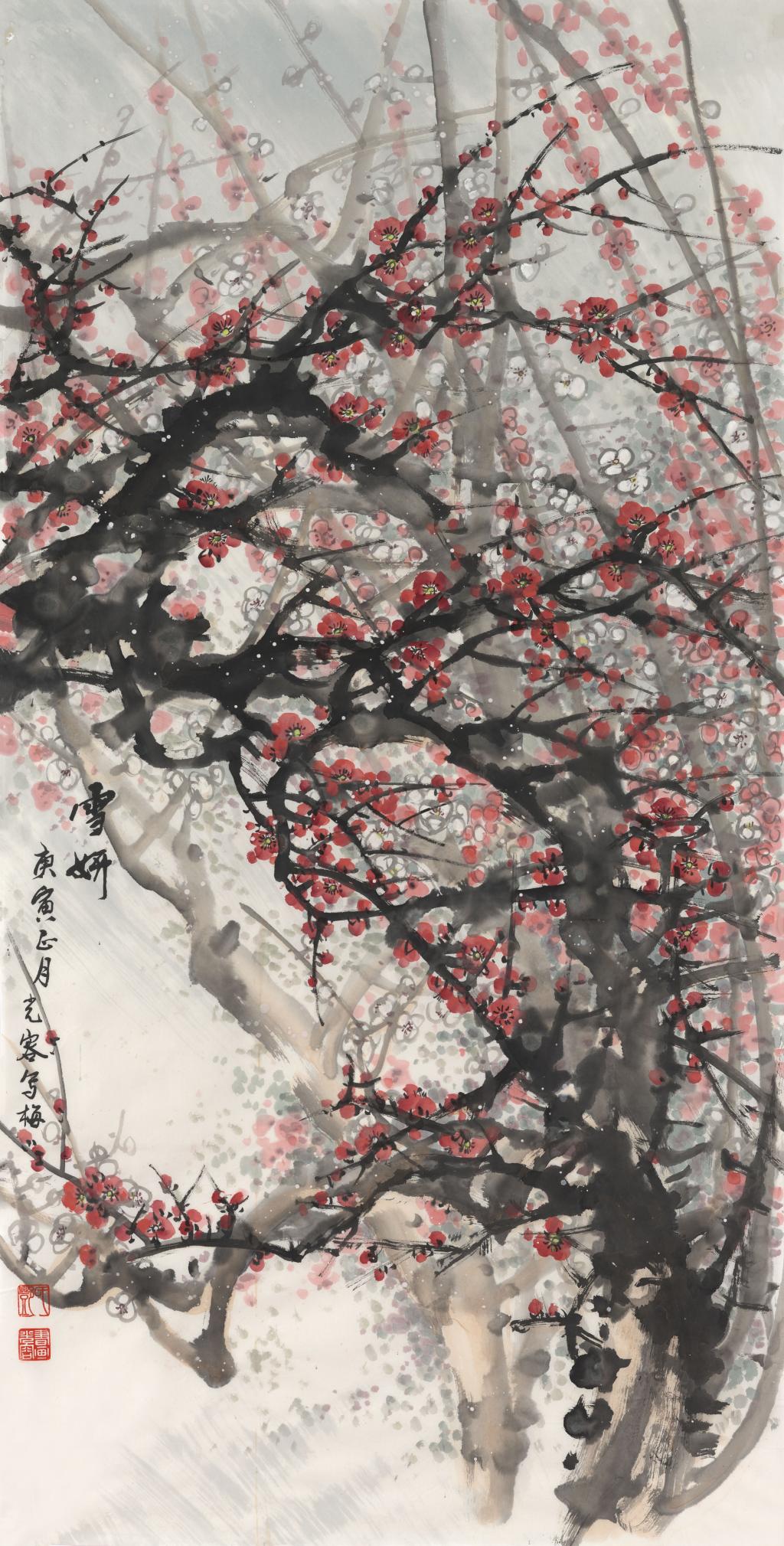

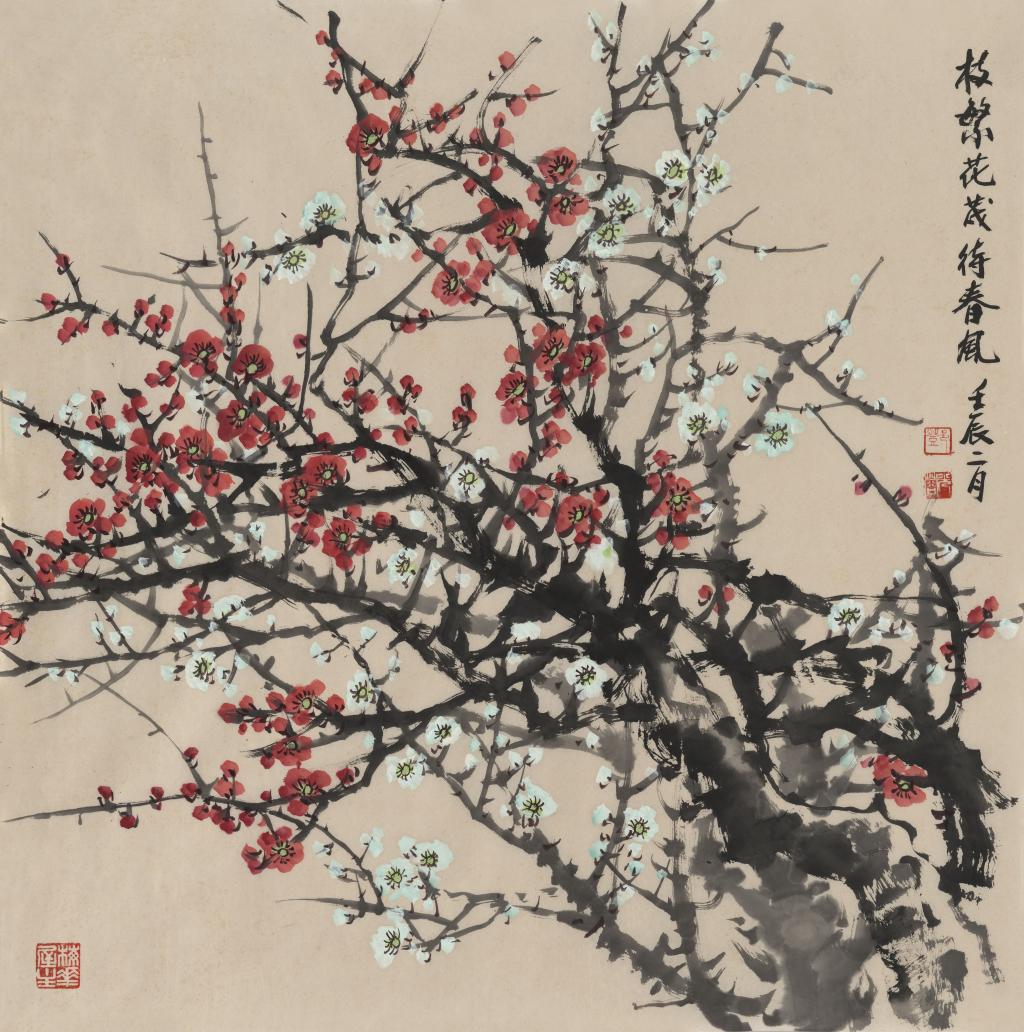

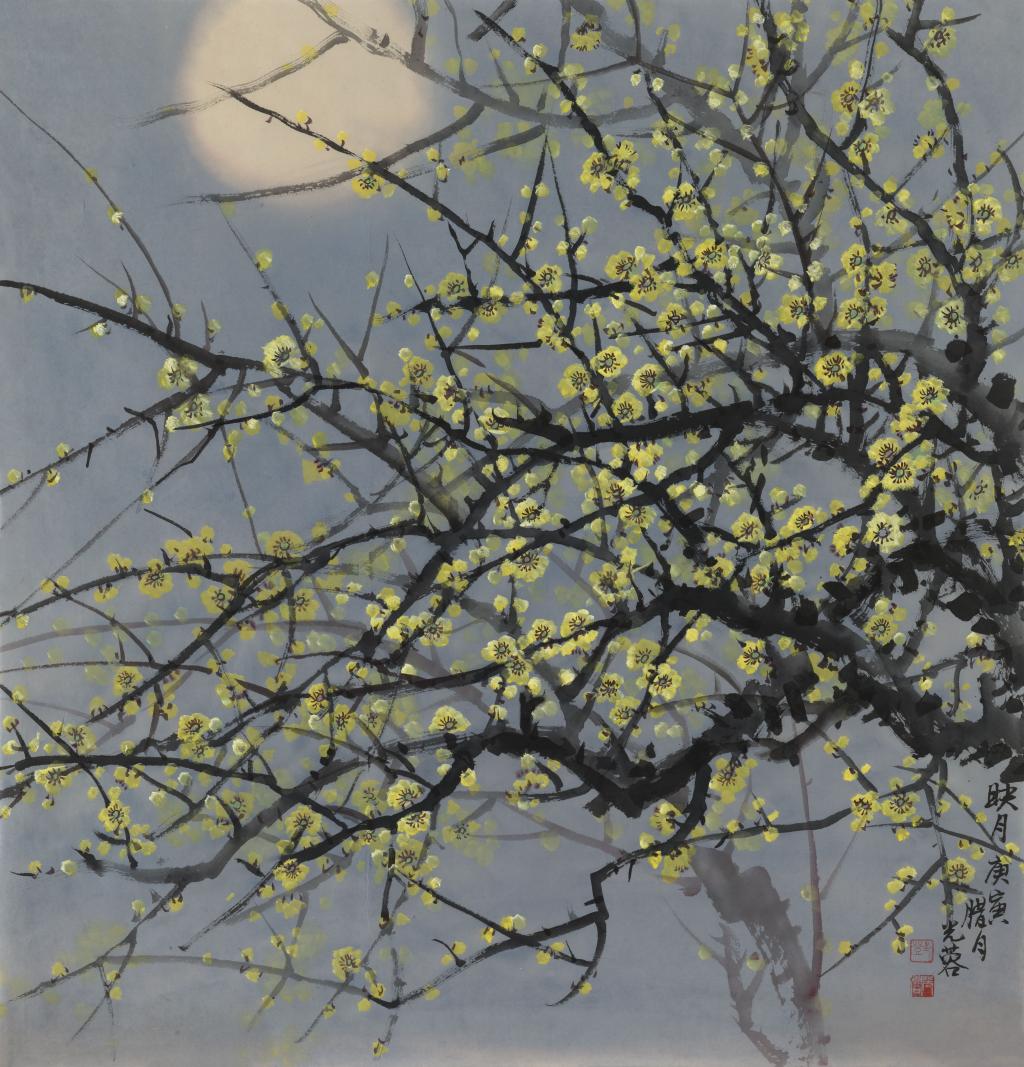

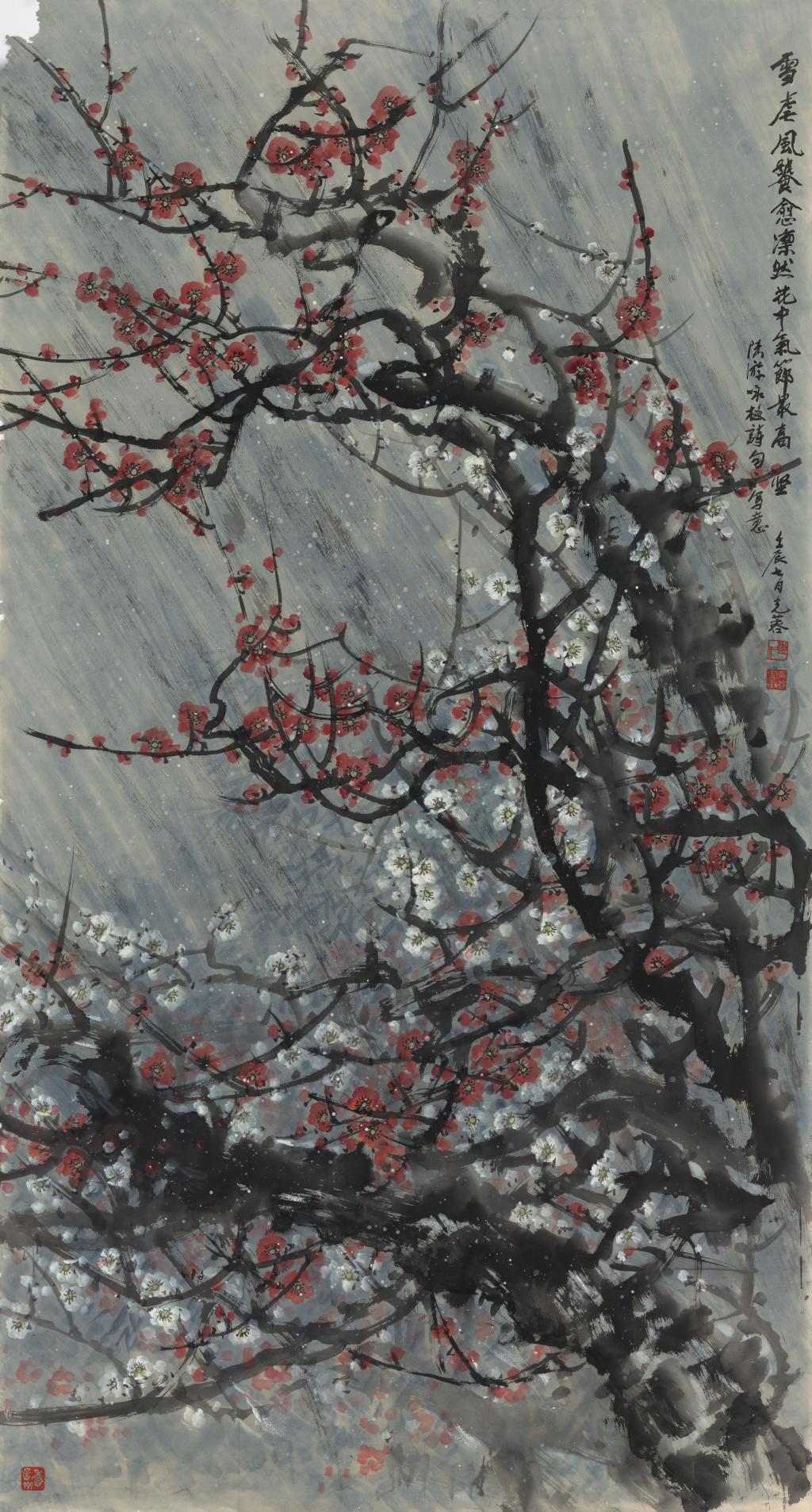

要特别提到先生对墨彩传统边界的突破,我的观察可能有对“粉”的嗜好和巧用,最终助力了先生这一创造性的审美取向。于是,我们最终看到同样的形而上意味,却是不一样的繁花灿烂与生机勃勃。这种拒绝老态龙钟的刻板和样式,特别接纳新鲜地气和植物芬芳,贴近开放中国的时代滋养,是别的梅花不曾给我的。这次展览的《雪妍》(2010)《正是层冰积雪时,犹见窗外一树春》《雪虐风号愈凛然,花中气节最高坚》等几件作品,就给了我如在当下的审美冲击。这也是先生的贵处——以新时代唯美渐变之笔,写新时代女性多面之姿,婀娜招展,洗尽纤尘。当然,缩短读者的审美距离,与不媚日常,本身就是悖论,很多写梅者,尤其是女画家,常常止于此。邓先生的厉害就厉害在,表面清丽淡雅的闺阁时尚,却包裹一身陡峭清癯,也就是俗话说的女儿身姿,男儿骨气。面对《寒枝半放待春风》《梅》(2020)《映月》《疏影》《枝繁花茂待春风》等多面梅影,我抑制不住直观愉悦的欣喜,又不得不面朝那力透纸背的寒中俊俏,肃然起敬。

邓先生经常会去那些有名的梅园写生。先生曾经对我说,她的重要作品都是在梅园现场分娩的。当她置身于那种千枝生发,万朵吐露的氛围里,铺陈一张六尺生宣,随意调节水墨诸色,灵感冲动便情不自禁,那种与梅共舞,一挥而就,不吐不快的写意感,畅达通透,也彻底。这个信息,也折射出先生的审美理想,在文人趣味和集体浪漫之后,更多了现实主义的写意自由——不仅有生活的积极和热情,更有人生的斑斓和气场。

邓先生的梅花,无疑是独树一枝的,它的生长性,寄寓了个人的小理想,也契合了我们的大时代。这次展览,我还见到了同样审美表达的瓦屋山区高瀑流泉和松杉杜鹃,这应该是她近年着手思考的最新成果,虽然作品不多,但让我看到了其题材的拓展,还看到了她的恩师李琼久峨眉写生意趣,虽然用笔不如她的梅花那么奔放,笔墨也不如她的恩师那么充分自信,但作为一个老画家,我想类似的寻找,是有积极意义的。蜀南山区家乡题材,小众高冷,也幽僻了些,抒写它们,与抒写梅花,是互补的,相得益彰的,梅花写中华大风骨,杜鹃写家乡小情怀,由此,我看到了一个高龄女画家,在又一个新时代的笔墨靓丽与风姿绰约。展览还收录了一些尝试性的传统写意荷塘等花鸟小品,大概是近年来公益辅导的范例,又不完全是,因为那荷那鸟多么像八十年代的文艺青年。先生谦虚地说那是她自己“衰年的变法尝试”,我同意一半。反对的是“衰年”说,艺术之树,没有衰意,只有长青。变法尝试我是赞成的。求变,是先生对于既得的不满,又不断寻求自我超越。不变则是永恒的,它是先生对中国气质、中国故事持续的讲述欲望,是那份生命不息,创意不止,永葆艺术青春的优雅性灵。

2023年10日23日晚

(作者系艺术史随笔作家、文艺评论家)

《雪妍》69×138cm 2010年

《枝繁叶茂待春风》69×69cm 2012年

《映月》82×85cm 2010年

《雪虐风号愈凛然 花中气节最高坚》 97×180cm 2012年

《正是层冰积雪时 犹见窗外一树春》69×138cm 2018年

《春上瓦屋山》 97×180cm 2023年

邓光容简介

邓光容,女,1943年生,中共党员,四川洪雅人。长期从事基层群众文化事业工作,历任洪雅县文化馆馆长、县文化局局长,1998年退休。早年毕业于乐山艺术师范学校,师从嘉州画派创始人、著名国画家李琼久先生。长期坚持书画创作,从上世纪八十年代起,作品多次入选省展、国展、出国展,并有获奖。现为四川省美术家协会会员,四川省书法家协会会员,眉山市美术家协会顾问,洪雅县美术家协会名誉主席。